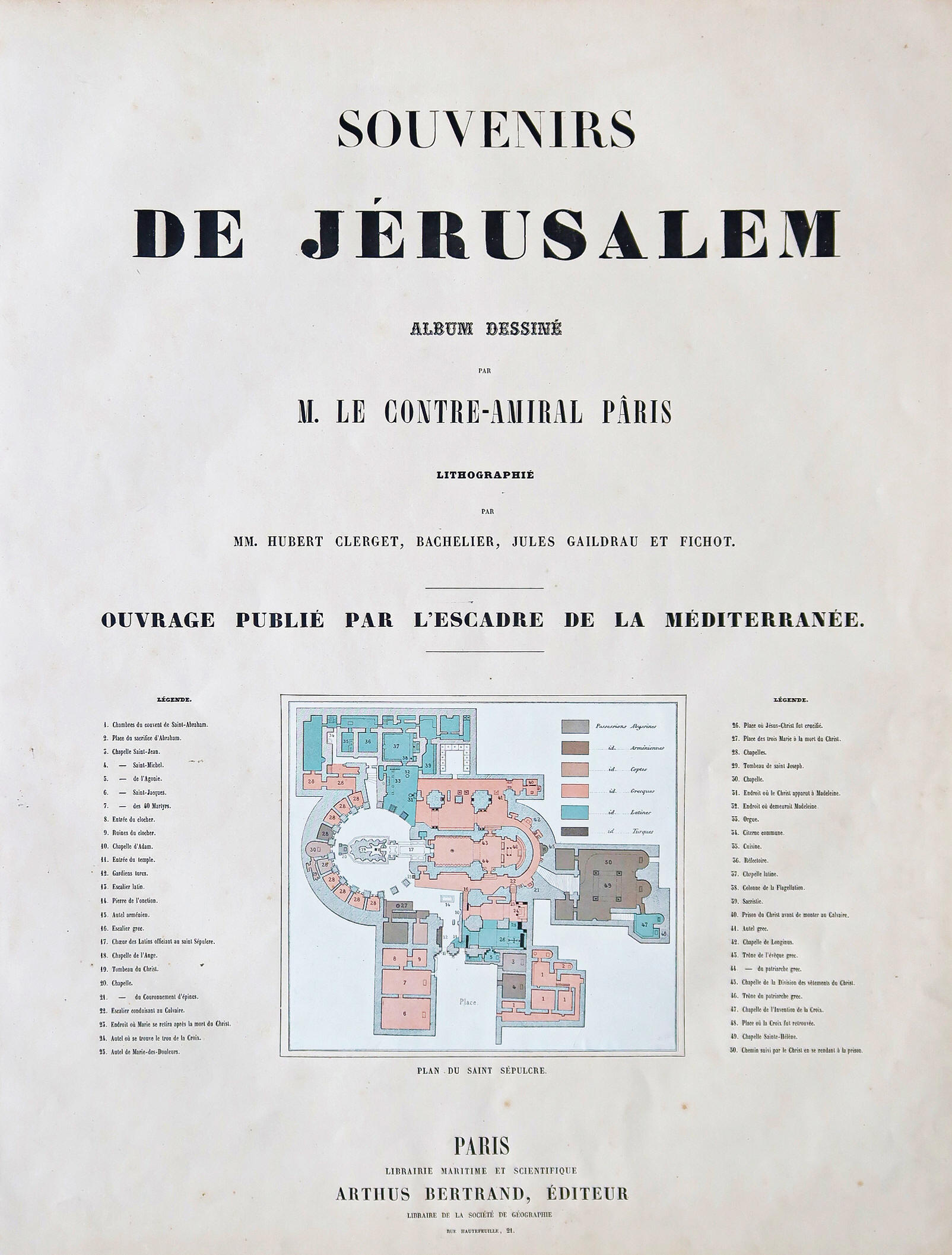

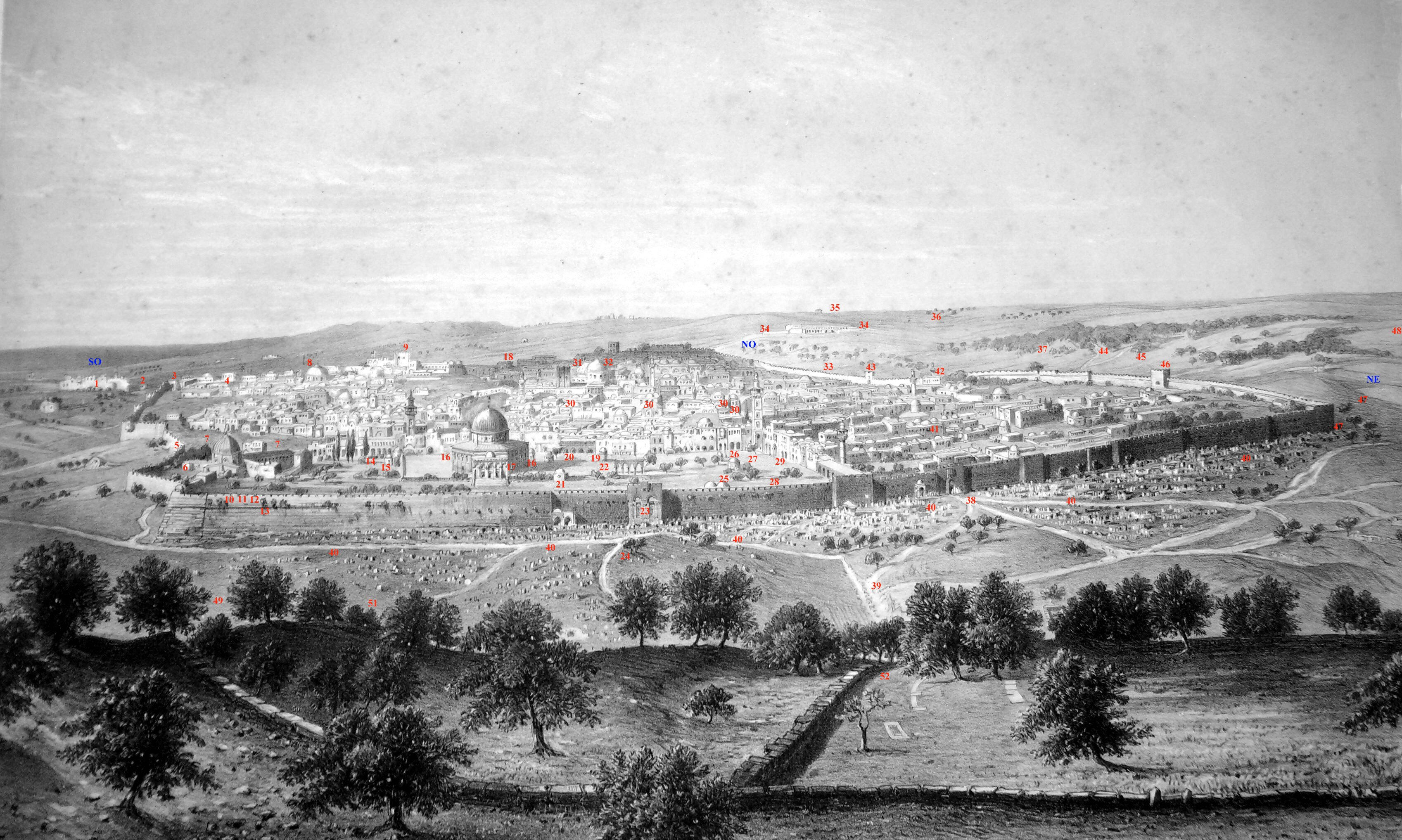

VUE GENERALE DE JERUSALEM.

Du sommet du mont des Oliviers, le voyageur; placé dans la galerie étroite d'un minaret, aperçoit tout ce que Jérusalem et ses environs présentent d'intéressant. Devant lui se développe, à l'occident. toute l'ancienne ville sainte ; il en est séparé par la vallée de Josaphat, que traverse le lit rocailleux et presque toujours à sec du Cédron ; vers le sud-ouest, s'élève le mont Sion (l) d’où part le chemin menant à Bethléem en près du lieu où Judas se pendit et du mont du Mauvais Conseil, ainsi que de celui du scandale, situé plus à gauche et que le ravin de Géhenne sépare également des murs de Jérusalem, en passant devant le misérable village de Siloan. Sur la gauche, quelques cultures et des oliviers se montrent vers Bethléem, et les collines deviennent plus arides à mesure que la vue s’étend vers le sud, où s’aperçoit le mont des Français, dont le nom se trouve partout sur le terrain des croisades, et qui furent les derniers, à défendre ce sommet isolé. Vers l’est, les cultures étagées et soutenues par des murs disparaissent, et, à l'horizon, se montre une chaîne de montagnes d'une aridité sans égale. Au-dessous, s’étend le long ruban bleu des eaux de la mer Morte,dont les rives désolées ne montrent quelques verdures qu'au point où les eaux du Jourdain arrivent pour empêcher ce bassin de s’abaisser encore et de se dessécher complètement. L’aspect général est triste et monotone. Le terrain se montre presque partout à nu ; quelques parcelles soutenues par des murs dévoilent ça et là, que sur cette terre désolée il existe encore d’autre végétation que celle de l’olivier.

Si la vue générale qui a été publiée ne représente pas tout cet horizon, elle montre au moi l’ensemble de la ville de Jérusalem et permet d’apprécier quelle fut sa position dans les temps passés et ce qu’elle est à l’époque actuelle. On voit qu'elle est entourée de ravins profonds ; la vallée de Gihon à l’ouest, celle de la Géhenne au sud, et celle de Josaphat à l'est. Ce n'est que vers le nord que le terrain est plat, aussi ce fut le côte sur lequel tous les assiégeants dirigèrent leurs principaux efforts. On embrasse d'un coup, d’œil les positions des différents sièges. Ainsi, Raymond, comte de Toulouse, campait sur le mont Sion (1) et menaçait l’angle sud-ouest de la ville. Tancrède se trouvait devant l'angle nord-ouest (33), près de l'établissement considérable que les Russes (34) bâtissent maintenant sur le mont Gihon. Plus à l'est se trouvait Robert, comte de Flandre ( 37), et non loin de là les tombeaux des rois (36). Robert, duc de Normandie (44), menaçait les remparts du nord et se trouvait près du groupe de pins et d'oliviers voisin de la grotte de Jérémie (45). Enfin Godefroy de Bouillon (48) campait devant l'angle nord-est de la ville, et il escalada ses remparts par la partie la plus nord des murs (47) qui longent la vallée de Josaphat, et que les musulmans avaient laissée presque sans défense, ainsi que le côté méridional, à cause de ta pente abrupte du terrain. Titus, au contraire, parait avoir occupé le mont des Oliviers et le mont Scopus, situé plus au nord ; tandis que Pompée aurait campé sur le mont du Mauvais Conseil, prés du tombeau d'Ananias.

A ces souvenirs s'ajoutent ceux de l'Histoire sainte, et, en contemplant ce long groupe de maisons grises et l'aridité qui l'environne de toutes parts, on ne peut s'empêcher de songer tristement aux mélanges de grandeurs el de misères de l'histoire de celle cité si célèbre.

En examinant davantage les détails, le pèlerin aperçoit, sur la gauche, le groupe des édifices du mont Sion (1), où eut lieu la Cène et où Jésus-Christ institua l'eucharistie. A droite, se trouvent la maison de Caïphe (2) et la porte de Sion (3). Au-dessous le montrent, en dedans des murailles et sur un terrain dénudé, les masures servant de refuges aux lépreux, dont l’insouciance turque n'à pas délivré le pays, tandis qu'au-dessus on distingue la maison d'Anne (4). Sur la façade gauche des murailles est la porte Esterquiline (5), maintenant murée, par laquelle les Juifs firent passer Jésus-Christ, après s'être emparés de lui au jardin des Oliviers. Sur le devant, se montre la grande esplanade occupée jadis par le temple de Salomon et se dépendances. On y aperçoit d'abord l'élégante coupole et les longs toits gris de plomb qui recouvrent les sept nefs de la mosquée El-Aksa (7), et en dessous (6) est le lieu où Omar fit sa première prière après avoir prit Jérusalem, tandis que d'autres versions la mettent dans l'Aksa. L'église arménienne montre au-dessus sa coupole (8), et la tour de David (9) dessine sur le lointain ses créneaux élevés. En abaissant la vue à la muraille de l'enceinte orientale, on voit le créneau (10) d'où saint Jacques le mineur fut précipité ; à droite, la fenêtre du jugement (11) et la place (13) où, suivant la légende musulmane, Jésus-Christ siégera le jour du jugement dernier ; entre les deux est le pont invisible Sirah (12) qui mène au paradis.

Dans le fond s'aperçoivent des maisons (14) qui datent de Soliman et qu'on voit encore à droite de la mosquée d'Omar. Sur le nord méridional de l'esplanade (15) se trouve la chaîne Bohran-el-din-Cadi que les mortels tiennent à la main et qui se brise dans celle des pécheurs ; à coté est la balance invisible qui pèse leurs actions, et le lieu où Salah-Edin fit son repas après la prise de Jérusalem. Au-dessous, se trouvent de vastes voûtes soutenues par des monolithes à chapiteaux, qu'on croit être des citernes de Salomon. Non loin de là est, sous un petit dôme, une auge en marbre à laquelle on donne le nom de berceau de Jésus-Christ. Sur une vaste plate-forme de marbre soutenue par des murs s'élève, dans sa noble simplicité, la mosquée d'Omar (16), ayant sur le devant la porte de David el le dôme soutenu par des arcades couvertes de briques vernies nommé le tribunal de David (17). A gauche est la porte de la Prière, à droite celle du Paradis. Dans le fond sont les maisons à arcades occupées par les derviches (19). Plus à droite et isolés sur l'esplanade, sont de petits kiosques nommés les trônes d'Yssa (Jésus) (20), d'Elias (21), de la Vierge (22), le trône de Salomon (25), qui est un monument délabré situé dans un creux près des murailles, le trône de Fatime (26), celui de Gabriel (27) et, sur le devant, au bord du mur, la place de Mahomet au jugement dernier (28). Diverses autres parties de l'esplanade rappellent des traits des Ecritures saintes ou des superstitions de l'islamisme, car les deux grandes croyances de l'occident de l'ancien monde ont leur origine liée a ces lieux sacrés. Le côté droit de l'esplanade montre les restes de la tour Antonia et les lieux où se trouvait le prétoire (29), occupés maintenant par le pacha. Ce fut de la que partit Jésus-Christ pour parcourir la Voie Douloureuse (30, 30, 30), que les pèlerins suivent tous à travers des rues tortueuses pour se rendre au Golgotha ou Calvaire. Là se trouve le massif des édifices du saint Sépulcre, qui se reconnaissent à un lourd clocher carré de couleur sombre, ayant à sa droite la coupole grise du saint Sépulcre lui-même (31) et le dôme blanc de l'église grecque (32). Enfin la partie supérieure de la ville montre, au-dessus de ses petits dômes et de ses terrasses, des fortifications crénelées que sur monte le massif de la porte de Jaffa (18), et la route qui mène à cette ville (35), avec un des nouveaux blockhaus qui ont été bâtis pour la protéger, mais qui paraissent déserts. La ligne de murailles qui vient se joindre à l'angle de Godefroy de Bouillon (47) protége le côté nord ; elle est percée par la porte d'Ephraïm ou de Damas (43), et, plus bas, par celle d'Hérode (46), par laquelle entra Simon le Cyrénéen lorsqu'il rencontra Jésus-Christ portant la croix. Toutes ces fortifications sont en pierre de taille et garnies de tours carrées surmontées de créneaux comme les murs qui les réunissent. Elles n'ont point de fossés ni de glacis, ne sont pas trop délabrées et ont conservé leur physionomie du moyen âge; mais elles ne résisteraient pas à la moindre attaque de l'artillerie. En dehors et près du groupe d'oliviers et de pins qu'on aperçoit sur la colline est la grotte de Jérémie (45), puis celle des sépultures des prophètes (49), et, plus loin, celle des Rois, sortes de carrières dans l'une desquelles est un battant de porte taillé dans le rocher et cependant mobile. Si l'attention se reporte sur la façade orientale des murs de la ville, on remarque au-dessous de la mosquée d'Omar deux portes ; celle par laquelle Jésus-Christ rentra au milieu du peuple le jour des Rameaux est la Porte d'Or (23) à laquelle aboutit le chemin de la Glorification (24). Plus à droite est Bab-Sidi Marian ou la porte de Marie, qu'on est dans l'usage d'appeler la porte Saint-Etienne (38), parce que ce premier martyr fut lapidé a quelques pas de cette entrée (39), jadis destinée au passage des troupeaux. Plus bas. se trouve le revers occidental de la vallée de Josaphat, occupé par d’innombrables tombeaux musulmans (40, 40,40). Dans le fond est le lit du Cédron, qu'on traverse sur un pont délabré pour arriver au jardin des Oliviers, nommé Gethsémani (52), qui est enclos de murs. Ce fut à son angle sud-est que les apôtre, s'endormirent et que Judas trahit son maître. C’est ainsi près de là, vers l'est, que se trouvent la grotte de l'Agonie et le tombeau de la Vierge. Toutes ces parties sont cachées par le terrain et les oliviers, de même que le lieu de la retraite des apôtres, le monument d'Absalon et celui de Josaphat, qui se trouvent sur le versant oriental de la vallée, vers le point où est le n° 51. Enfin, parmi les oliviers de la gauche du dessin, on remarque le lieu où Jésus-Christ enseigna le Pater (50), cette prière de notre enfance, si parfait résumé de ce que le coeur doit désirer. Plus à gauche est la place où Jésus pleura sur Jérusalem, et celle où les apôtres réunis, après la Pentecôte, composèrent le Credo. Dans le sud du minaret où le spectateur est placé se trouve, au milieu d'une cour, un petit dôme, recouvrant la place où eu lieu l'ascension, dont la trace est, dit-on, marquée par l'empreinte du pied de Jésus-Christ sur une pierre. Bien d'autres souvenirs se rencontrent à chaque partie de l'espace qu'embrasse la vue, et, s'ils se trouvent mêlés aux superstitions musulmanes, ils rappellent cependant presque tous les événements des premiers jours du christianisme.

L'aspect de Jérusalem est très triste ; on n'aperçoit d'arbres différents de l'olivier que sur l'esplanade de la mosquée d'Omar, et ce sont des cyprès. Les maisons ont une teinte grise assez monotone ; toutes ont des terrasses en pierres ou en terre glaise, entourées de briques ou de tuiles formant un grillage. Elles sont la plupart surmontées de dômes en pierres, dont la disposition ressemble en petit à celle des voûtes de la porte d'Or ou de la citerne de Salomon, c'est-à-dire une pierre ronde an milieu, et, sur le pourtour, des segments alternativement larges et étroits. Les rues sont tortueuses et sales; presque toutes paraissent désertes, excepté près du bazar, dont cependant l'inaction et la misère contrastent avec le luxe et l'activité de ceux du Caire ou d'autres villes de l'Orient. Les églises des différentes sectes sont petites, leur architecture est sans élégance ; sauf les dômes, rien n’a de caractère marqué ; à l'intérieur, celles des Grecs montrent une profusion de dorures, d'ornements et d'œufs d'autruche d'un très mauvais goût. Elles renferment quelques vieux tableaux. L'église de Sainte-Anne (41), située près de la porte Saint-Etienne appartient à la France ; elle est encore debout, mais trop délabrée pour servir au culte. La population est très–variée ; elle est en général, oisive, mal vêtue et d'un aspect misérable ; elle est de 27000 âmes. Le bas peuple est surtout Arabe, au nombre de 6920 ; viennent ensuite les Juifs de diverses sectes, accourus de toutes les parties du monde pour être enterrés dans la vallée de Josaphat, et qui sont au nombre de 15250. Les sectes grecques, 2782, sont ensuite les plus nombreuses, puis les Latins, 1205. Il n'y a qu'un petit nombre de Turcs, 640. Le reste est composé d'Arméniens, de Cophtes, d'Anglicans et de Luthériens en très petit nombre.

A ces souvenirs des lieux saints que nous avons visités, il est intéressant d'ajouter quelques mots sur l'histoire de la ville. Les Juifs la nommèrent Jeruchsalaïm (vision de la paix), les Grecs et les Latins lui donnèrent le nom d'Hicrosolima ou Solyma, et les Arabes celui d'El-Kods (la Sainte).la tradition l'identifie à la Salem de Melchisédech. Lors de l'entrée des Hébreux dans la terre sainte, elle était au pouvoir des Jebuséens qui restèrent en possession de la citadelle du mont Sion jusqu’au règne de David, qui fit de toute la ville la capitale de son royaume et le centre de la religion. Salomon ajouta le mont Moria, où il fit bâtir le temple et où la tradition place le lieu du sacrifice d'Abraham, Il éleva de splendides palais, creusa d'immenses citernes, et entoura la ville de murailles qui embrassaient trois collines. Prise successivement par Sésac et Néchao, rois d'Égypte, puis par Amasias, roi d'Israël, et trois fois par Nabuchodonosor, elle fut détruite, et le temple fut brûlé par ce dernier en 587 avant J. C. Le temple fut reconstruit au retour de la captivité de Babylone. Elle fut prise par Alexandre, disputée par ses lieutenants : Antiochus pilla le temple et y plaça une statue de Jupiter Olympien. Le temple fut ensuite repris et purifié par les Machabées.

Prise de nouveau par Pompée en 64, elle devint, après un siège de sept mois, la capitale du royaume d'Hérode qui rebâtit le temple. Hérode Agrippa l'agrandit, et donna près de 6 kilomètres à son enceinte ; 70 ans après Jésus-Christ Titus la détruisit de fond en comble, et le temple fut brûlé pendant l'assaut. Rebâtie par Adrien, elle dut la basilique du saint Sépulcre à la piété de sainte Hélène, mère de Constantin. En 614, Cosroës, roi de Perse, la détruisit et en 636 elle tomba au pouvoir des Arabes. Omar respecta le saint Sépulcre, le laissa aux chrétiens et commença la construction de sa mosquée. En 1009, Jérusalem devint la capitale de Godefroy du Bouillon. Elle tomba au pouvoir de Salah-Eddin en 1187, et passa aux Turcs en 1517. Les murailles actuelles ont été élevées sous Soliman le Magnifique en 1543 et depuis cette époque Jérusalem n'a subi aucun changement remarquable.

Fontaine Still-Abou-Nabout.

|

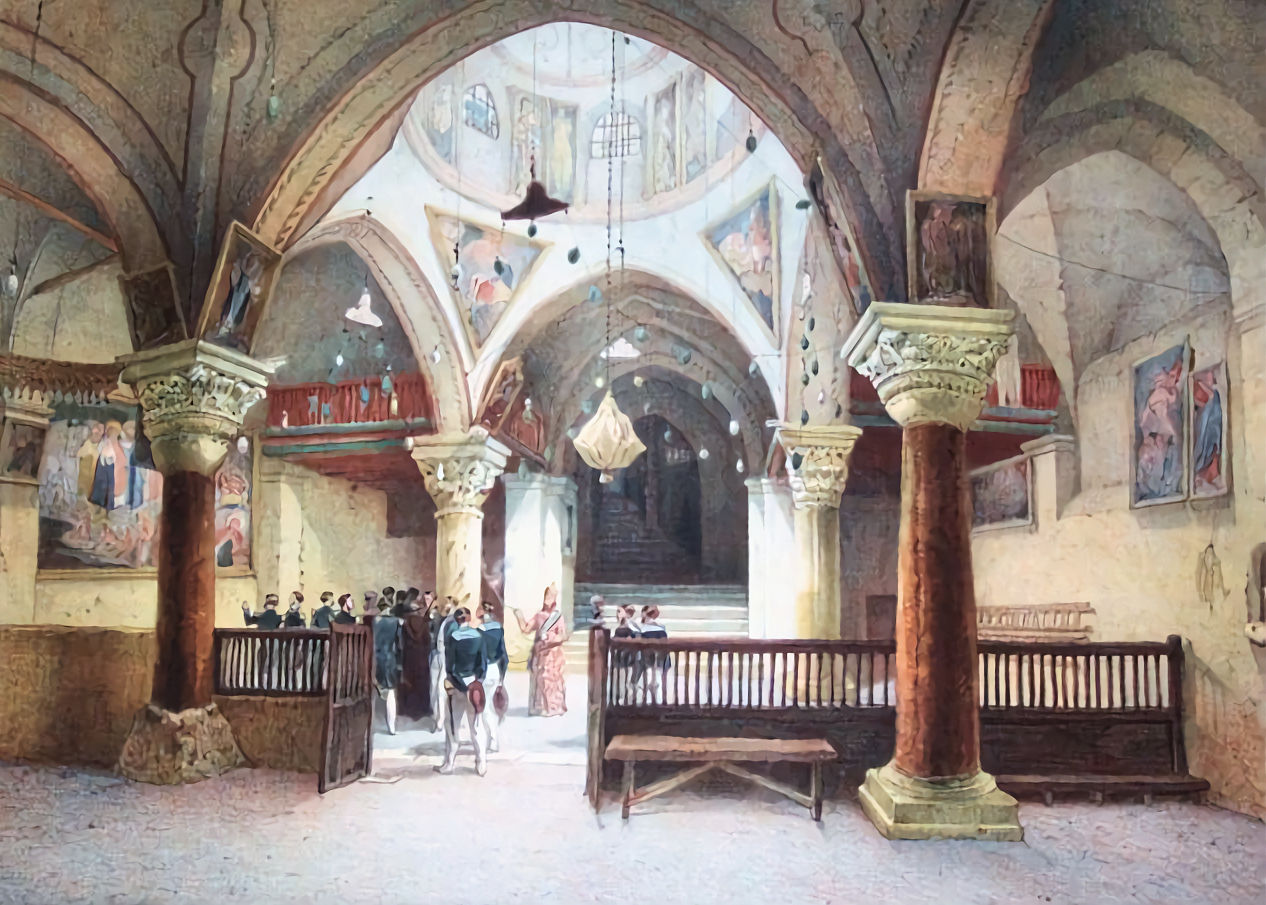

EDIFICES DU SAINT SEPULCRE. Les divers édifices qui entourent, le saint Sépulcre sont situés dans la partie Nord-Ouest de Jérusalem, ou il y avait un rocher nommé Calvaire, en hébreu Golgotha, qui fut choisi pour le lieu du supplice de Jésus-Christ. Les Juifs l'y conduisirent par ce qu'on nomme la Voie Douloureuse (30, 30, 30), qui, d'après ce qu'on sait, part du prétoire situé au nord de la partie Est de l'esplanade de la mosquée d'Omar, et qui a été divisée en douze stations, marquées par chacun des épisodes douloureux de la Passion. D'après le beau plan de M. Pierotti, la Voie Douloureuse aurait 620 mètres de parcours. Ce serait, en lisant l'Évangile plutôt qu'en écoutant des récits souvent répétés, qu'il faudrait suivre ce chemin de la croix, et même tout voir dans Jérusalem. La touchante simplicité du récit des apôtres est au-dessus de toutes les descriptions et des discussions scientifiques sur l'exactitude des localités. En arrivant sur le parvis, on est frappé de l’aspect de tristesse des édifices ; à gauche est une tour carrée, presque en ruine, et rasée au niveau des autres bâtisses. On a devant soi les deux Arcades de l'entrée ; celle de droite est murée, et on aperçoit ensuite une fenêtre et un petit dôme au lieu où se tenaient la sainte Vierge et les saintes femmes pendant le supplice. Les arcades des portes et des fenêtres sont à plein cintre avec des cannelures profondes et suivant le rayon de la voûte : en dedans sont des nervures arrondies et des colonnettes comme sur les édifices qui ont précédé le genre gothique, qu'on ne trouve nulle part à Jérusalem. Les pierres ont été travaillées avec soin, elles ont une teinte noire, et tout l'édifice st dans un état de délabrement qu'on ne rencontrerait pas dans les plus pauvres communes de France. Le plan qui a été porté sur le titre montre clairement la disposition générale. Il indique par ses couleurs les sortes de partages entre les différentes sectes, et par leur diversité ces couleurs semblent montrer le désaccord souvent brutal, qui malheureusement a toujours existé entre les schismes réunis autour de ces lieux vénérables. |

| PIERRE DE L'ONCTION |

|

Aussitôt

après avoir franchi la porte, on se trouve au point

d'où la pierre de l’onction a été dessinée. On lit

dans l'évangile de saint

Jean, chapitre XIX, 38. «

Or, après cela, Joseph d’Arimathie, qui était

disciple de Jésus, mais en secret, parce qu'il craignait les

Juifs, demanda à Pilate qu'il lui permit d'enlever le corps de

Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps de

Jésus, 39, et Nicodème celui qui s’était rendu autrefois vers

Jésus durant la nuit, vint aussi, portant

un mélange de myrrhe et d'aloès, du

poids d'environ 100 livres, 40. Ils prirent donc le corps de

Jésus et l'enveloppèrent de linges avec des aromates, selon la

coutume d'ensevelir parmi les Juifs.

Cette pierre est en travers de l'entrée, presque au niveau du

sol ; elle a environ 8 pieds de long sur 2 de large, elle est

recouverte et cachée par un marbre rouge, et

au-dessus d'elle brûlent constamment de nombreuses lampes

soutenues par des cierges de 5 mètres portés sur de grands

candélabres situés aux extrémités. Les Catholiques, les Grecs et

les Arméniens viennent successivement l’encenser.

Le

fond du tableau représente le mur de l'église

grecque en partie couvert de riches tapisseries et de vieux

tableaux ; des galeries en fer ornée de quelques dorures vont

d'une extrémité à l'autre, et le dôme grec montre au-dessus ses

plâtres délabrés et couverts de quelques peintures : il est

entouré d'une mauvaise galerie en bois dont les montants

soutiennent des chapelets d’autruche de toutes les couleurs. Sur la gauche on va au saint Sépulcre, et par la droite à diverses chapelles ainsi qu'au Calvaire, sur lequel on monte par un escalier de 22 marches, jusqu’au niveau de la balustrade en pierre qui s’aperçoit au delà du gros pilier. Dans cette chapelle, on ne voit nulle part le rocher élevé à 12 pieds au-dessus du sol, qui fut choisi pour le lieu du supplice. Il est recouvert par le dallage et par l'autel placé sur le trou qui servit d’implanture à la croix. La chapelle du Calvaire est très basse et partagée en deux par un gros pilier, elle est couverte de dorures, d'ornements ainsi que de tableaux, et constamment éclairée par trente-deux lampes du côté nord, au lieu où le Sauveur fut attaché à la croix, et trente-deux autres vers le midi à celui où celle-ci fut plantée. |

|

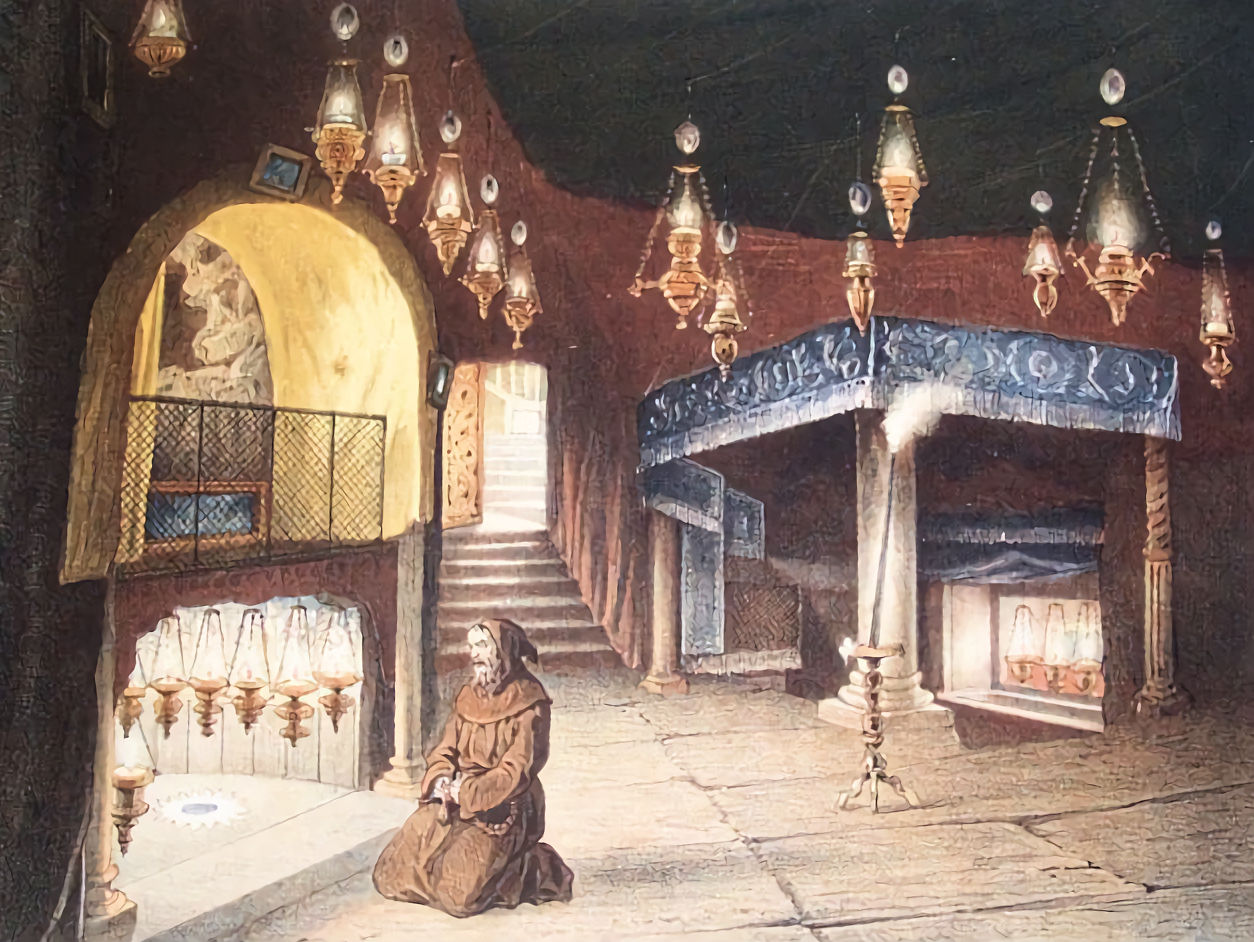

On pénètre par un couloir dans l'édifice rond qui couvre le tombeau de Jésus-Christ. Ce n'est plus l'ancienne basilique élevée par Constantin : celle où pria sainte Hélène, où furent les sépultures de Godefroy de Bouillon et de Baudouin, a été incendiée le 12 octobre 1808. L’ancien plan a été conservé par l’architecte Comérano ; mais au style gothique et byzantin il a substitué de lourds piliers et des ornements en badigeonnage. La coupole semblable à celle d'une mosquée, est ouverte au sommet et sans vitrage ; un léger grillage empêche la chute des objets extérieurs. Le plâtre peint dont elle est garnie est en partie tombée du côté de l'ouest et du sud. On voit le ciel à travers les lattes et les poutres d'un vaste espace entièrement dénudé du plomb qui le couvrait. La jalousie des sectes empêche de le réparer, parce que, suivant les lois turques, celui qui aurait opéré les réparations deviendrait propriétaire, et il faut s’attendre à voir ce dôme tomber, dans quelques années, sur le saint sépulcre, dont la chapelle proprement dite est située en dessous et isolée. Elle est construite en marbre jaune, porte plusieurs inscriptions en caractères grecs, et elle est recouverte d’un voile de coton bleu à étoiles blanches. L’entrée tournée du côté de l’Orient est ornée d’une ronde bosse d’argent repoussé, au-dessus de laquelle est un tableau encadré d’argent représentant la résurrection. Après une petite salle basse nommée la Chapelle de l’ange, on pénètre dans une autre plus petite encore et qui n’est éclairée que par des lampes d’or et d’argent. Le tombeau qui sert d’autel est creusé au ciseau dans la roche, mais il est préservé du contact des curieux par du marbre blanc : car à Jérusalem ce qui inspire le plus de curiosité et de respect est caché à la vue ; on vous nomme l’objet, en ajoutant qu’il est sous le marbre, ce qui rend tout beaucoup moins intéressant. C’est ce tombeau dont saint Jean dit : « Il se trouvait au lieu où il avait été crucifié un jardin, et dans ce jardin un sépulcre neuf, où personne n’avait été mis ; comme c’était la veille du sabbat des Juifs et que ce sépulcre était proche, ils y déposèrent Jésus. » (Saint Jean, chap. XIX.) Devant l’entrée du saint Sépulcre est située celle de la chapelle grecque, garnie de banquettes sur les côtés et surmontée du dôme représenté dans la planche de la pierre de l’onction. Au-dessous est une boule avec la trace d’une croix que les Grecs regardent comme le centre du monde. |

Chapelle Grecque.

Chapelle Sainte Hélène.

Gallerie conduisant à la prison du Christ.

En remontant l’escalier et en continuant à droite la galerie courbe derrière l’Eglise grecque, on passe devant la petite chapelle de la Division des vêtements : « Les soldats, après avoir crucifié Jésus-Christ, prirent ses vêtements et en firent quatre parts ; ils prirent aussi sa tunique. Or la tunique était sans coutures et d’un seul tissu depuis le haut jusqu’en bas. Ils se dirent donc les uns aux autres : ne la coupons pas ; mais tirons au sort à qui elle appartiendra ; et les soldats firent ainsi. » (Saint Jean, XIX, 23 et 24.) Plus loin est la chapelle du soldat Longinus, qui avait percé de sa lance le côté de Jésus-Christ, et vint ensuite pleurer sa faute en ce lieu, avant d’être martyrisé en Cappadoce. Enfin, au bout de la galerie représentée, est une chambre obscure où l’on croit que Jésus-Christ fut détenu avant son supplice. On ne saurait prouver historiquement qu’il y eut là une prison ; mais les fidèles avaient gardé le souvenir des principales scènes de la passion et se les étaient transmises.

La chapelle latine et ses dépendances sont situées à l’angle nord-ouest des édifices du saint Sépulcre ; elle est petite, mais simple et bien tenue ; elle renferme la colonne de la flagellation. On y voit aussi l’épée et les éperons de Godefroy de Bouillon, qui ne voulut prendre que le titre de baron du saint Sépulcre, disant qu’il ne porterait jamais une couronne royale là où le sauveur du monde avait été couronné d’épines.

Tombeau de la Sainte Vierge.

Grotte de l'Agonie.

La grotte au lait.

Grotte de la Nativité.

La Porte d'Or.

La Mosquée d'Omar.

La mosquée d’Omar s’élève sur l’emplacement qu’occupait jadis le temple de Salomon ; elle est isolée au milieu d’une vaste esplanade dallée de marbre, qui recouvre les voûtes de plusieurs citernes. Sur elle se trouvent concentrées les traditions de l’Ecriture sainte et les légendes des musulmans ; aussi son aspect simple et imposant s’ajoutent les souvenirs du célèbre temple qui étonna l’antiquité par sa splendeur. Salomon en jeta les fondements l’an du monde 2992, l’acheva en 3000, et le dédia solennellement l’année suivante. On croit que ses dimensions étaient 27m,60 de long, 9m,20 de large et 13m,80de haut. Il brillait surtout par la richesse des matériaux et l’éclat des ornements. Il était divisé en quatre parties et renfermait le chandelier d’or à sept branches, le table des pains de proposition et la mer d’airain portée sur douze bœuf en bronze. Plus de deux cent mille ouvriers y travaillèrent pendant sept ans. Les Paralipomènes, Ezéchiel et l’historien Josèphe en ont célébré les splendeurs sans égales. L’an 3416, il fut pillé et incendié par Nabuzardam, général de Nabuchodonosor ; cinquante ans après, Zorobabel et Josué obtinrent de Cyrus la permission de le rebâtir ; il fut terminé en 3488 ; mais, malgré les sommes immenses qu’on y consacra, les vieillards ne cessèrent pas d’exalter la splendeur du premier temple et d’en déplorer amèrement la perte. En 3986, Hérode le Grand proposa de la détruire pour en bâtir un plus beau ; après quelques méfiances de la part du peuple, il le commença et y consacra des sommes énormes. La dédicace en fut faite en 3996 ; il ne subsista que soixante-dix-sept ans. C’est le temple dont Jésus-Christ avait prédit la ruine, et que Titus détruisit en disant qu’il n’avait fait que prêter son bras à la vengeance divine. En 638 de notre ère, Omar prit Jérusalem après deux ans de siège ; il entra dans la ville vêtu d’un grossier cilice de poil de chameau, enleva lui-même dans son manteau les immondices qui couvraient la pierre sur laquelle reposa Jacob pendant sa vision, et il y fit, en 648, construire l’édifice actuel par des architectes grecs. Pendant son règne, il avait détruit quatre mille églises, et bâti quatorze cents mosquées. Lors de la conquête des croisés, en 1099, cet édifice servit au culte catholique jusqu’en 1187, où il fut repris par les musulmans, sous les ordres de Salah-Eddin, et resta depuis en leur pouvoir. L’entrée en fut interdite aux chrétiens, et dans les derniers temps quelques personnages célèbres y ont seuls pénétré, en vertu de firmans du Grand Seigneur. Mais, grâce à M. de Barrères, consul de France à Jérusalem, il a été possible d’y faire trois séances de cinq heures et d’exécuter avec exactitude l’ensemble et les détails de ce monument, sur lequel on n’avait jusqu’à présent que des données vagues.

C’est un édifice byzantin d’une majestueuse et admirable simplicité ; sa forme est celle d’un octogone régulier de 21 mètres de côté et 54 mètres de diagonale, surmonté au centre par une coupole portée par une partie cylindrique, reposant sur un toit de plomb presque plat.. Chaque côté de la partie inférieure est percé de sept fenêtres, dont les deux extrêmes sont bouchées. Les façades situées en regard des quatre points cardiaux laissent pénétrer au nord par la porte du paradis, au sud par celle de la prière, près de laquelle ont été prise les vues de l’album. A l’est est celle de David, et à l’opposé celle de l’ouest. Ces ouvertures sont ornées en dehors par une arcade et des colonnes. Les fenêtres sont à plein cintre, séparées par des pilastres plats qui descendent presque jusqu’au sol et sont garnis de marbre gris clair veiné ; entre eux se trouvent des sortes de panneaux rectangulaires ou à plusieurs côtés ; entre les fenêtres sont des bandes en marbre noir qui les encadrent en dessus, ou bien s’y trouve de grandes mosaïques en marbre de couleurs. Entre le dessus des fenêtres et la corniche en plomb règnent quatre rangées principales de briques vernies formant des dessins dans le goût arabe, où le bleu est la couleur dominante.

L’une d’elle est surtout remarquable par une suite de caractères arabes dessinés en blanc sur un fond bleu, et qui entourent l’édifice entier ; malheureusement la partie occidentale est déjà dénudée de ces ornements préservateurs auxquels l’édifice doit un aspect élégant, mais sévère, qu’on ne retrouve sur aucun des monuments de Constantinople. La base cylindrique du dôme a 23 mètres de diamètre ; elle est entièrement couverte en briques vernies dont la couleur principale est aussi bleu ; elles forment des dessins dans le goût arabe, qui sont entremêlés d’inscriptions en caractère blanc. Quatre contreforts peu saillants répondent aux gros piliers de l’intérieur, et aident à soutenir le dôme ; entre chacun d’eux sont percées trois fenêtres rectangulaires qui, de même que celles du bas, laissent passer très peu de jour par un épais grillage en briques bleues en dehors, et dont les vides sont à peine égaux au tiers des pleins. Enfin le dôme est en plomb réuni par des nervures rondes, et il est surmonté par les boules et le croissant fermé des mosquées qui est à environ 40 mètres au dessus du sol. Il parait incliner légèrement vers l’ouest, et, malgré les revenus énormes qui lui sont attachés, ce monument, le plus sacré pour les musulmans après la mosquée de la Mecque, est loin d’être entretenu avec le soin qu’il mérite par sa beauté et par les souvenirs qui s’y attachent.

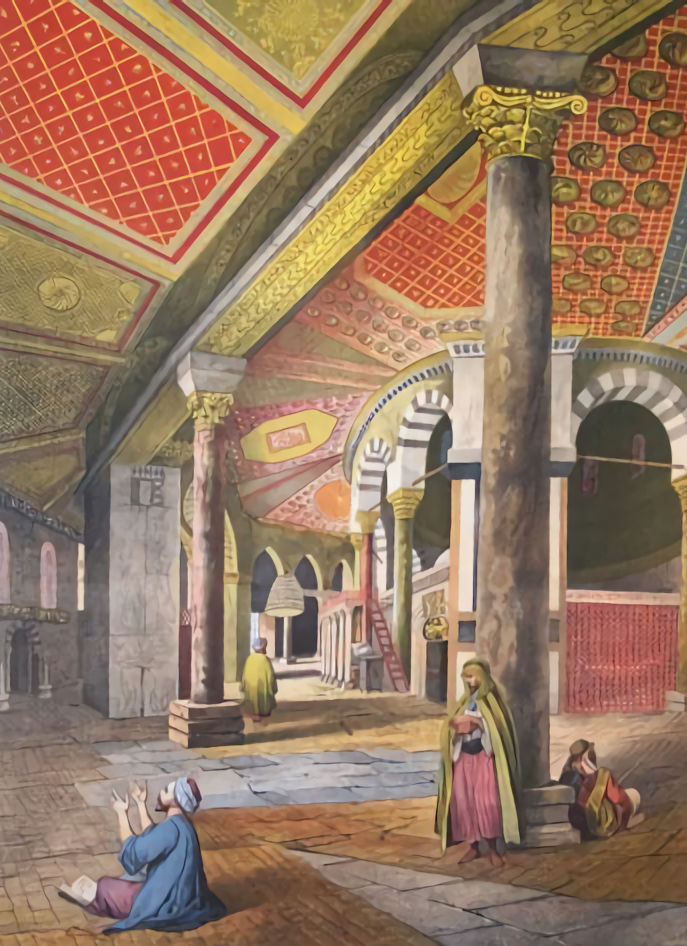

Lorsqu’on pénètre dans l’intérieur, on est frappé de la grandeur de l’édifice et surtout de l’obscurité vague et religieuse produite par les grillages des fenêtres et par les beaux vitraux dont elles sont garnies ; L’œil saisit à peine l’ensemble et surtout n’apprécie pas les dimensions ; les détails, d’abord inaperçus, se montrent peu à peu et se font admirer par leur richesse et leur variété. L’aspect général est cependant très sévère, et il y a peu de monuments religieux plus propres à une rêverie élevée au-dessus des choses du monde. Chez les anciens, on l’aurait appelé le temple de la méditation. Aussi, malgré l’ardeur avec laquelle je profitais du temps, pendant que le chancelier du consulat veillait près de moi, je n’ai pu m’empêcher plus d’une fois de laisser le crayon pour contempler cette vaste coupole dont le silence et la faible lueur poétisaient la grandeur. Pour donner une idée de cette mosquée, il convient de parler d’abord des galeries qui règnent autour et sont formées de belles colonnes surmontées d’arcades liées entres elles par de grandes pièces de bois couvertes de sculptures et de dorures ; les parties plates des voûtes sont d’un vert foncé, tandis que les plafonds sont divisés en nombreux compartiments où le goût arabe s’est plu à prodiguer les dorures et les couleurs les plus brillantes dont, grâce au climat et au peu de lumière, l’éclat est aussi beau qu’aux premiers jours. Les deux galeries sont séparées par huit piliers carrés, recouverts de plaques de marbre gris, entre chacun desquels se trouvent deux colonnes. Le dôme est porté par quatre gros piliers carré, couverts de marbre gris et de bandes de marbre rouge,entre chacun desquels sont trois arcades qui suivent le contour et dont les pierres de voûte sont alternativement blanches et noires. Les douze colonnes qui les supportent sont de cet admirable marbre qu’on ne travaille plus et qu’on nomme vert antique ; elles proviennent d’un ancien édifice. Aucun ornement ne décore les galeries ; on n’y voit que des lustres en menuiserie grossière, servant à porter des lampions, et de simples nattes couvrent les dalles du sol. D’élégants grillages en bronze doré ou peints en rouge se trouvent entre les colonnes et interposent leur dentelle variée entre les galeries et le milieu de la voûte. La régularité n’est interrompue que par une porte située près du pilier sud-est de la coupole et une petite plate-forme, sorte de chaire soutenue par des colonnes de marbre blanc devant la porte de la Prière. C’est de ce seul point élevé qu’il est possible de voir l’intérieur de la coupole et de planer sur la grande roche El-Sakharah, qui donne son nom à la mosquée : elle occupe toute la partie centrale ; elle est d’un grès gris : sa surface, peu accidentée, ne parait cependant pas avoir été taillée ; sa plus grande longueur est dans le sens nord et sud, et elle s’abaisse dans cette dernière direction, où elle affleure presque le sol de la mosquée. Le trou sur lequel on voit une traverse enlevée servait jadis au passage du sang des victimes, et la cavité qui se remarque à gauche est, d’après les musulmans, la trace du pied de Mahomet lorsqu’il partait pour la Mecque sur la jument aérienne donnée par l’ange Gabriel ; la pierre s’étant penchée d’un côté sous le pied du prophète, l’ange la saisit pour la fixer, et elle conserva aussi l’empreinte de ses doigts. A la position qu’occupe cette roche et au luxe architectural qui l’entoure, on voit que, par les idées qui s’y rattachent, elle a été le but principal de la vaste construction dont elle est recouverte. En effet, les traditions musulmanes ajoutent à ce qui vient d’être dit que Jacob y reposa sa tête lorsqu’il eut sa vision miraculeuse. Aussi, lorsque la Calife Omar pénétra dans Jérusalem, il se rendit à ce lieu, et, indigné de le trouver couvert d’immondices, il enleva lui-même les saletés dans le pan de sa robe, fut aussitôt imité par ses sectateurs, et fit jeter les fondements de la mosquée.

Mosquée El-Aksa.

La mosquée El-Aksa, avec les bâtiments qui l’entourent, occupe la partie sud de la grande esplanade de la mosquée d’Omar ; son nom signifie, dit-on, la plus éloignée. L’extérieur présente un portique de cinq arcades gothiques, dont celle du centre est la plus grande et la plus décorée de sculptures ; le haut est crénelé. Le portique qui règne d’une extrémité à l’autre de la façade est à voûtes croisées ; celui de Saint-Germain-l’Auxerrois peut en donner une idée assez exacte. L’intérieur dénote aussi son origine chrétienne ; il est très vaste et formé de cinq nefs soutenues par plus de cinquante colonnes et par des arcades. Les combles sont formés de poutres peintes en rouge ; au dessus des arcades du bas s’élèvent des murs percés de fenêtres, et les nefs latérales sont beaucoup moins élevées que celle du milieu. L’absence de tout ornement rend cet intérieur plus vaste et plus imposant. On y montre la sépulture des fils d’Aaron et la place où Omar fit sa prière.

La partie la plus remarquable est le dôme, dont le dessin donne une idée exacte, et dont les mosaïques sont aussi brillantes que dessinées avec goût. Les colonnes qui le supportent sont antiques et d’une grande dimension ; comme dans beaucoup de monuments arabes leurs sommets sont réunis par des traverses en bois ornées de peintures, sur les extrémités desquelles portent les bases de la voûte. Deux des colonnes situées à gauche laissent un petit intervalle dans lequel ceux qui doivent être sauvés parviennent à passer. Près de là se trouve une chaire en marqueterie d’un travail très remarquable. Celle qui se trouve en vue est en bois peint, soutenue par des colonnes en marbre. Le côté gauche du premier plan porte des caractères inconnus. Dans le fond on aperçoit les galeries de l’arsenal des templiers.

Cette basilique fut construite en 530 par Justinien, en l’honneur de la mère de Jésus-Christ ; elle s’appelait l’église de la présentation. Elle repose d’un côté sur des rochers, et de l’autre sur des constructions souterraines appelées maintenant étables de Salomon. Les Sarrasins en firent une mosquée dans laquelle ils firent la résistance la plus opiniâtre. Pendant la possession des croisés elle était appelée portique du temple de Salomon, et le palais du roi se trouvait dans les édifices attenants, ainsi que les habitations des templiers.